人类学家的下午茶Vol.1丨『最好的体验人类学的方式就是去生活』

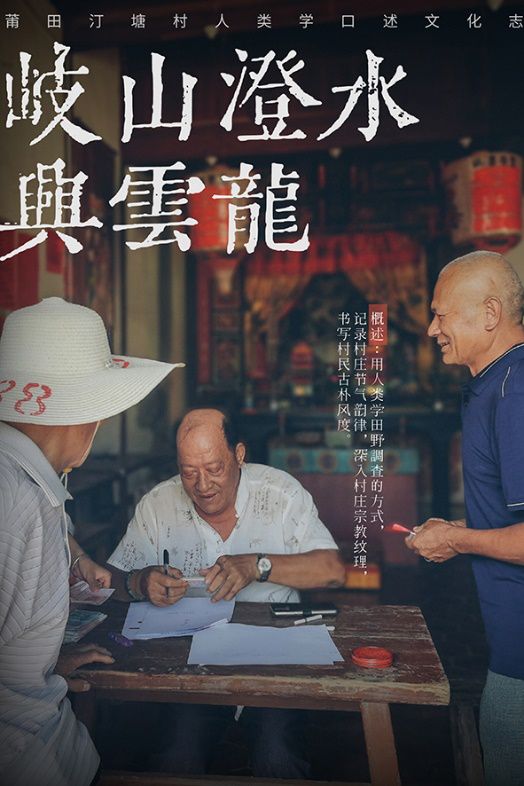

《人类学家的下午茶》是由公益大爆炸与“汀塘村口述文化志”项目合作的特别节目,是一个由科普作者阿夏桑和人类学者郁弘芳共同主持的泛人类学主题播客,每月更新一次。我们也会邀请来自不同领域的学者和嘉宾来参与我们的讨论,欢迎大家在喜马拉雅和其他泛用性客户端(如小宇宙、Pocket Casts)搜索 “人类学家的下午茶”订阅收听。

郁弘芳

阿夏桑

大家好,欢迎来到『人类学家的下午茶』的第一期节目:『最好的体验人类学的方式就是去生活』。在这次的对话中,阿夏桑和芳芳老师会聊到:

进度条参考

* 以下是删减版文字稿,完整对话稿请点击文末『阅读原文』。

人类学的研究方法

和人类学者的角色切换

阿夏桑:田野调查是我们很多时候在社会学跟人类学的领域里都会听到的一个名词,什么样的研究可以被称为田野调查呢?

郁弘芳:田野调查其实是田野工作的另外一种说法吧。它的英文叫Fieldwork。其实是指经过专门训练的人类学者,进入到一个社区,通过参与式观察深度访谈,还有同吃、同住、同劳动的方式,跟他的被研究者经过一段很长时间的了解,获取第一手资料的一个过程。

人类学在一开始它确实是到一个部落、一个少数的民族地区去做调研,所以这也是为什么大家会对人类学和田野有这样的一种印象,但是随着就是涉及到的现代的社会,其实人类学家他把这种田野调查的方法运用到现代社会当中,包括运用到现在的网络世界里面。所以人类学家所做的田野调查的这个“田野”,它的范围也在发生发也在发生一些变化。

阿夏桑:听起来这个人类学很像是社会学在做的一些研究,怎么样区分它究竟是人类学的研究还是社会学的研究?

郁弘芳:人类学的研究最大特点就是他要进入到这个社区里面成为这个社区的一员。而社会学的研究,它更多的会强调在站在一个局外的角度,站在一个对立(外部)的角度,然后去做一些定量的研究。但是人类学的研究,我们叫做是质性研究。于人类学的研究方式是体验性的,研究者要成为这个社区成员中的一部分,他要去把自己完全地当作这个社区当中的一员,去感受这个成员为什么要去成为这个社区的一部分;他是如何被这个社区的文化所影响;他是如何理解这个社区的文化;他又是怎么去建构这个社区带给他的意义;然后他又去怎么样去改造这个社区。

所以呢,就是人类学有一个(特色)是叫做角色的切换,他一直在一个“观察者的角色”和一个“他者的角色”里面做一个切换,他时而会用被研究对象的语言来去解释这个社区。那么这种解释力实际是非常强的。因为如果你总是站在一个观察者的角度,你始终是一个局外人,那你永远不知道这个局内到底发生了什么事情。

因为真正对人的行动产生影响的其实很多是内在逻辑。那么这种内在逻辑,你有时候去需要一些身体力行的体验,你才能去“体悟”的。这就是我为什么非常喜欢人类学的地方。就是你会跟人产生真正的一种底层的共鸣。你会在某一个瞬间,突然间理解那个地方的人他为什么会这样生活,从而你就会理解了他做出种种的人生选择的时候,他是一个什么样的底层的逻辑。

这个时候我觉得是非常有魅力,就是你会从自己的逻辑中逃脱出来。因为人有时候会有局限性,是因为你自己在自我的一个文化里面浸淫了太久之后,你只拥有了一种思维逻辑。

但是,当人类学家去研究他很多的田野对象的时候,他就拥有了这个田野对象他们所在的这种文化、他们当地的那种生活的逻辑。这种生活逻辑其实往往是非常有力量的,因为每种文化之下,它其实会都会诞生一些很有传统、很有功能性又很有解释力的,就是他们自己的内在的一个逻辑。

芳芳访谈汀塘村村民

中国社会VS西方社会的底层逻辑

阿夏桑:你自己可以给我们分享你的研究经历吗?

郁弘芳:我在大学的时候,毕业论文的一个课题是农村的基督教。那那时候为什么会想要研究这个课题呢,是当时作为一名大学生,其实对现代社会究竟是怎么回事、对于西方社会的一个底层逻辑是非常好奇的,但是我们又天然地觉得其实宗教是西方社会的一个基础,基督教可能是其中非常大的、一个绕不开去开去的一个课题。

所以我就想借由农村基督教来研究,究竟是基督教究竟是一个什么样的宗教,然后中国人是如何接受基督教,基督教又会对中国人的精神世界产生什么样的影响。但最重要的是,我还是想通过这个去理解一个信徒,从而去理解西方社会的最基础的一个思维逻辑吧。

我这两年在做的是莆田的一个研究,那么我在这个莆田的田野里面,其实我的个人的兴趣是有所转向的。因为随着我自己年龄的增长,其实我越来越对中国的传统社会,对这个传统文化里面的一些精华的部分有了更深的向往。

我想要去明白说,在西方文明进入中国之前,中国人是如何安顿自己的身心的。因为社会在改变,但是“人”其实还是那个“人”。人的需求、人的意义、人的价值,这些基本的大的课题是没有改变的。但是,我们的古人其实是已经为这些价值也好,意义也好,已经是安顿了一套方法,那么这究竟是一套什么样的方法?它现在对于现代社会来说,它是否还存在意义。这个是我特别想去了解的,所以我现在对莆田的研究其实是各侧重于这个方面。

所以,可能十年前我更想去了解西方社会什么样子的,但是现在可能我更想去明白是什么是中国人,怎么样做好一个中国人。

阿夏桑:你刚一直有提到就是底层逻辑、一种底层的共同,那这种底层到底是是一个什么样维度层面?

郁弘芳:我觉得这个底层就是,人是怎么样看待这个世界跟自己的关系的?就是如果是我们有宗教生活的话,一个最基本的问题是:神和人到底是什么关系?如果神和人的关系确定了以后,其实就会接下来的问题就是,人和人是什么关系。

我觉得这个就是最为基础的一个逻辑的点。因为神这个东西(现象)它非常有意思,就是它不可触摸。它是无形的,你也可以说它是人创造的。你也可以说它是先天的,就是先于人而存在的一个东西。但是人们为什么会需要神?

这其实是我在从小的时候接受马克思主义无神论教育的时候我的内心种下的一个问题,就是人为什么会需要神?既然唯物主义这么强大,既然现代社会的物质发展这么看起来那么无所不能,为什么人还需要神?为什么西方社会还会去说没有信仰的人是非常可怕的。我觉得这可能是一个终极问题。

探寻祖先的起源是一个很好的解决自己意义系统的方法。

阿夏桑:不同的人类学家在研究什么?

郁弘芳:其实人类学的分支还是挺多的,如果分成两块的话,其实就是体质人类学学和文化人类学。体质人类学更多的是研究人的人的一些体质方面的特征和进化。其实这个是跟基因是连在一起的,就像现在复旦有一个人类基因库。就是你把你的唾液,或者你身体当中的这个头发寄给他们,他们会给你去测算出你的祖先的来源,这个其实就属于体质人类学的一个方向。

阿夏桑:你觉得人探寻自己的起源,是一种本能吗?

郁弘芳:人其实是需要一个意义系统来让自己活下去的,或者让自己去坚定一些选择。寻找祖先的起源可能是一个很好的解决自己的这个意义系统的问题的方法。

阿夏桑:就对于非学者的人来说,它是一种比较简单的方式吗?

郁弘芳:是的,为什么以前中国人,他需要一个族谱,需要一个祠堂?你也可以说他是把人规训起来,但是你也可以说他使得他的子孙有一个做人基本的方向、做人的基本的准则。我并不认为,完全自由的人是幸福的。我认为是一个有自己明确方向的人,有自己做事原则的人才会有可能是幸福的。就是说,他一定会需要一些主心骨的东西来支撑他的生命。所以我,我觉得寻找祖先的力量,它其实是一个可能是人类(中国人)比较传统的一种方式吧。

田野民族志

是人类学家给自己的成年礼

阿夏桑:做人类学或者民族学研究的学者里有会把汉族就是当做一个研究对象吗?

郁弘芳:因为人类学有经历一个本土化的过程。就是我们大家都比较熟悉的是费孝通。但实际上真正推动人类学的本土化的是费孝通的老师,他叫吴文藻。他的一个观点就是我们要去研究自己的国家、要研究我们中国自己的社会。

人类学家在一开始研究自己的家乡,然后去写一个关于自己家乡的一个田野民族志是一个比较常见的传统,所以他其实就是一个对自己(民族)的研究、对汉民族的研究。因为当时其实是面临内忧外患的一个时代的背景,所以这些学者身上都有很强的爱国的情怀,他们要去明白说中国为什么落后了,中国就是究竟在什么层面上是需要去学习西方的东西,又在什么层面上它可能无法摆脱的一些的弊端到底在哪里。那么中国人的逻辑到底是什么样的,究竟是什么是中国社会,其实可能是在他们这一批人类学家当中才开始用一个新的大家都能够理解的语言去把它重新建构出来。

那我觉得我在做的事情,其实就是沿着这条路。我觉得这条路是很基本的一条道路。他们就说田野民族志是人类学家的成年礼嘛,我是很认同的,那我觉得人需要很多个成年礼吧,在人生的不同的阶段。可能这个时候成年了,可能那个时候需要再长大一点,再成熟一点。

芳芳正在参与的项目“汀塘村口述文化志”

阿夏桑:那你也有去研究过自己的家乡吗?

郁弘芳:我还没有,但是我觉得我在心里面种下这个种子,就是我一定会回到我自己的家乡宁波。然后我一定会去重新再去看我自己的家乡。现在我在研究莆田的时候,其实也会做一些比较,就是宁波是怎么样的,莆田是怎么样的。其实这个就是非常有意思,文化就是这样,你是在比较的过程中看到差异的时候,你会去有一种强烈的感觉说,发现自己的独特性。那么你会去研究说,为什么你会如此独特?这就是一个过程。如果你不看到差异,你是没有办法去发掘到你是独特的。

Culture Shock是人类学家的养分

郁弘芳:如果你去研究一个非自己出生长大的一个地方,那这种文化震撼是必然会带来的,我们叫做culture shock,就是你突然发现这个地方的人跟你想的完全不一样。包括我作为一个宁波人来到上海的头几年,我也会有这种文化震撼。虽然上海的很多人是来自于宁波的,但是它已经是变成一个新的文化的一个现象的时候,你还是会被它的很多东西所震撼到,因为你会发现他的思维逻辑是不一样的。那这种东西其实是人类学体验田野调查里面非常重要的部分,就是你要去被震惊到,然后你要去开始理解它为什么与你不同,它为什么想的跟你不一样?为什么理解这个事情的角度是不一样的。

因为可能是如果是普通人的话,他被这种震撼到的时候,它可能会容易产生一种受伤的感觉,或者他会产生一种“你跟我太不一样了,我要跟你做一些区隔。”那是普通人的一个反应。但如果是人类学家,他怀着一种研究的态度的话,那就不一样,他的这种文化震撼,会给他带来一种养分。

阿夏桑:会兴奋吗?

郁弘芳:对,会很兴奋。因为他们会觉得太不一样了。往往这种文化震撼,才是去理解这个地方的一个切入口。因为它在表面上就已经这么不同了,它的底层会更不同。当你去理解它形成的历史原因的时候,你会对这个地方有一个更深的一种情感上的链接。

现在我去莆田,汀塘村的村民也会说:“你现在已经了解的比我们了解自己的家乡还要多啊。”就是你走在路上他们会给你打招呼,知道你又来了。当很多人都认识你,在不同的场合都会见到你的时候,你就会成为这个地方的一员。其实这也是一种非常美妙的感觉,就是,你真正嵌入到了这个文化“里面”,而不是你只是活在这个土地之“上”。

如果我们把人的精神比作是有根的话,就是你的根系似乎已经长在了这个土地的广袤的根系里面。你可以想象是一片竹林,竹林里看起来有很多的竹子,但实际上它的竹子的根都是连在一起的。那如果你是一个不理解这个土地的人,你可能是一个种子,飘上来,但是你又飘走了。但是如果你真正的跟这个土地,你理解了这个土地,跟这个土地有一个共情的时候,你或许就长出了一个根系,然后跟这片竹林的根就连接在了一起。这个时候你会有一种归属感,这里是我是非常向往的一个状态。但是我觉得田野调查其实是让我重新建立跟土地的一种连接,所以我很喜欢这个过程。

现代社群、归属感和认同

阿夏桑:其实我昨天就看一个美剧,然后他们是生活在芝加哥南区的一个家庭,他们去那个西区想要租房子,他到那里只是就是去看房子的过程,他会觉得自己在那里格格不入。作为人类生活在社会中,它是否就是在不断地去寻找这种跟自己相似的或者说在这个群体中他要觉得更舒服、更有归属感的这样一种本能吗?

郁弘芳:就是人类学也非常强调一个概念叫做“认同”,人是需要认同的。我觉得我说的这种归属感,故乡的感觉其实就是认同的一部分,就是你被认为是某个集体的一部分。比如说现在很流行“二次元”。就算是他可以生活在一个房间里面,他(尽量)不跟这个社会接触。但是他依然想要去建立一种认同,就是他是一个二次元世界的一个认同。这种认同的属性并没有改变,(虽然)他或许改变了跟他周边的人的关系。但是认同这个需求没有发生真正的改变。人还是需要一种连接。

现代社会有一个好处,可能在原本原来是就是像一块石头一样的文化里。打个比方,我也是从小镇出来,就是小镇青年,你可能在这个文化里面,如果你是一个异类,比如说我们到了一定的年纪,不结婚不生小孩儿就会被议论纷纷。但是到了一个现代社会里面,你可以去寻找跟自己相同的人。在一个更广大的世界里面,你比如说你可以来到大城市。为什么有那么多的人,他不愿意回到自己的家乡,因为他觉得他自己的人生选择,已经不适合再回到自己的故乡,因为他不想被那个故乡的这种社会压力所影响。他想要去过自己的人生,但是这并不代表说他从此就孤立了,他依然会是在这个大城市里面寻找跟自己相似的人,或者他如果在大城市还找不到,他会去在网络上去找跟自己相似的人。这就是为什么会有这么多的网络社群会出现,会有那么多的小众的一个社群会出现,这就是满足了人的一个最基本的一个需求。

阿夏桑:所以他会在一个让他自己跟舒适的一个社区,然后就社区也会对他的成长或对他的个人的成长来说会提供一种支持,是吗?

community的一个词根就是连接

郁弘芳:是的,这就是我们说的社区community的一个原意。因为community它可以翻译成社区,也可以翻译成社群,但它的一个词根就是连接。这就是它最基本的一个东西,就是有某种东西的同质性而连接在一起的一群人。你为什么想要了解人类学?

最好的体验人类学的方式

就是去生活

郁弘芳:最好的理解人类学的方式,其实就是去生活。就是你在生活中去体验,你在吃饭,睡觉,然后下地干活儿,或者去跟村民聊天。就是我觉得你可能不管你生活在哪个地方。你肯定是生活在一个地方,其实你都可以怀着一个人类学。就是做田野的一个心态去生活。它的不同就在于说一边在生活,一边还在思考。但是它的主体还是生活,所以它其实没有什么神秘的。

它可能不一样的是,它可能会去穷根问底。打比方说我们在上海,我们快到清明或者快到七月半的时候。也还是会看到他们会在那个小区的前面的一块地里面划一个圈,然后在那个里面烧纸钱。你可以看到说这个风俗,它是被保留下来的,在农村里面他可能会做得更多一些。也许他这个东西会慢慢消失,就是可能随着我们这一代的人逐渐成为家庭的祭祀的主力的时候,可能就会减少。但是当我看到的时候,我会知道说,其实这个就是一个传统的力量一直在延续,不管你到了一个怎样的一个城市里面。

比如说我去参加上海的一个葬礼。上海的葬礼可以说是已经把能简化的都简化了,那么它不能简化的东西是什么?它不能简化的那些部分可能就是,就是我们这个民族,它一直到一直流传到现在,它最后依然在保存的那个东西,就是你跟你的逝去的亲人之间的那个连接的点还在那个地方。

阿夏桑:你刚提到说就是去生活,那这个这个生活的前提是你在你的被研究对象的那个群体里生活嘛,还是说你平常的生活也是这样的生活?

郁弘芳:我觉得是首先是在你的被研究对象里面去做这样的一个体验。因为田野调查,如果你首先是一份工作的话,或者是一份你要去完成的一个写作的话,你会打起精神来。但是如果你在自己的生活中的话,你可能不会那么打起精神。但是呢,你依然可以保有这个态度。因为这个态度会让你更好地跟你自己的现代生活保持一个距离。就是非常有意思,就是比如说我吧,我如果去做一个田野调查,作为一个工作的时候,我会努力的去跟被访者拉近这个距离,因为我想要去更好地理解他们。但是当我回到自己的生活的时候,或者面对我的亲人啊,我的家庭的时候,其实是需要保持一个距离,这个叫做什么“近者要远之,远者要近之”。这个时候其实你才可以保持一个既客观又有理解力的状态。

阿夏桑:但是你说的打起是打起精神做田野调查和生活本身它不会是冲突的吗?就是因为我能理解,就是说你做研究的时候你有一股劲儿提着你,你有一种探索和好奇心。但这个本身是不是跟我们真实的生活有一些距离?

郁弘芳:比如说我去做田野的时候,我还是非常享受在田野的时光了。我确实我自己认为我还是在生活的,比如说汀塘人早上六点钟就开始起来喝早茶,我第一天的时候还不太习惯,因为他们喝的是绿茶,空腹喝绿茶。我头两天真的是有点胃疼,但是第三天我马上就适应了。喝了几天以后,我回到上海反而会觉得有点不适应。为什么呢?就是因为你习惯了一种生活的一个节奏,因为也会发现你喝了这个绿茶以后,你会觉得早上这个人的肠胃特别的干净,然后你吃早饭的时候会变得特别的香。

芳芳与汀塘人一起喝早茶

就是你需要去这样去跟他们一起去生活的时候,你才能明白说他们为什么会养成这个习惯。如果你只是去喝了一天两天,你可能会去质疑说他们这个太不健康了,他们怎么可以空腹喝绿茶,但是当你真的去跟他们一样生活的时候,也会发现他们的道理在什么地方。包括他们当地人很喜欢喝地瓜粥。那我连续一个星期在当地喝了地瓜粥以后你会明白说,哦,为什么当地人如此长寿。因为他真的非常的通便,然后你在晚上喝它没有压力,当地的老人又睡得早。如果你晚上吃太多油腻的东西,肯定睡不好。如果你喝地瓜粥,你的在配点新炒的小菜,几样蔬菜,非常好的营养搭配,我又觉得非常的健康。

我觉得这种生活就是一种体悟。有一个词形容一种学习方法,这个词大概的意思就是说,你用你的全身心去学习,你不是只用你的脑子去学习你,还要用你的身体去学习,你把你自己的东西放下,然后你完全的去感受一个新的一个学习对象。

语言的独特性也会

带来一种文化的独特性

阿夏桑:就说作为外来一个文化的外来者,你刚提到说要去学习他们的语言,那在这个过程中有什么有趣的事跟我分享。

郁弘芳:福建的文化有一个比喻,我觉得挺有意思,就是说福建的每一个地方的文化都像一块块石头一样。它不是一锅粥,它是一块块石头.它们相互是独立的,就是它其实是一个形容,不代表说它们完全是隔绝的,但是它们真的是相对独立。所以福建这个地方就是非常有意思,就是它们是各成一体,尤其是莆田,它被夹在这个那个福州和泉州之中。但是就是地理的空间不大,但是它的就是自成一体的那种力量是非常强的。所以莆田在外面还有中国的犹太人之称。他们的那种内在性是非常强。

可能语言的独特性也会带来一种文化的独特性,因为文化和语言是绝对不可以分开的。不存在说就是我们是语言是不同的,但是文化是相同的,不存在这个情况,因为语言本身就是文化的一个逻辑基础,因为所有的思维方式都是通过语言来完成的。我的莆田的志愿者帮我做翻译的时候,他们会跟我讲这个话说“芳芳老师,这个很难翻译。”为什么呢?“因为他们说的普通话我都听得懂,但是没有办法翻译成普通话。”对的,就像我们以前说爱斯基摩人,是雪地里面生活的民族,他们对不同的白色有上千种的描述,五彩斑斓的白。

你会觉得就是,所以就是人类关注什么,就会用大量的词去形容这个领域里面的东西。但是如果你不关注这个东西,你可能会统一化之说这个就是红,这个就是这种只有一种白。

阿夏桑:那这个具体到你的研究场景里有什么就是特殊的词或者说让你印象比较深刻的呢?

郁弘芳:莆田话里面有一个有种音,就像那个蛇吐信子的时候,这个音是从就是舌头的两边发出来的,这个音很难发,除非你是从小就是就说这个话,你才会用这个音,因为你这个舌头会需要颤抖。然后有时候你听那个莆田的主持人在用莆田话主持节目的时候,如果你不理解这个音,你会觉得为什么主持人发音这么不标准,就是还有这种呲呲呲的声音。包括他们唱莆仙戏的时候用也是用这个当地方言,也会有这个音出来。有一个传说(解释)就是远古的先民是有蛇的图腾的崇拜。所以有这个发音。这个蛇音,我觉得这个东西的保留可能就是一个非常有意思的点,也许他现在的蛇的图腾的崇拜已经很难看到,但是这种发音方式它依然在保留着。当然这只是一种解释啊。

阿夏桑:就是你去了那么多次莆田,那你的莆田话有有什么长进吗?

郁弘芳:好像没什么长进。对,我的长进是这样的,我的莆田话的长进完全是在上海体验出来的。就是只要是在上海的莆田人,他只要说一个字,他说的是普通话,他只要开口说话,我就一下子就能知道你是莆田人,我这个已经百试不爽。我觉得我的能力就是锻炼出来这个,因为当莆田人他们说普通话的时候,他们的一个特点就是会把每一个字都重读,其他地方的人都不是这样的,福州人、厦门人都不是这样的,只有莆田人,当他们的舌头已经被莆田话训练之后,再说普通话的时候,他们的发音方式发生了变化,带有了一种莆田腔。

阿夏桑:好的,那我们这期节目录到这里。你有什么想对人类学比较感兴趣的朋友推荐的书或其他的影片吗?

郁弘芳:我非常推荐大家去是宗教人类学的必读书目叫《金枝》。因为马林洛夫斯基就是因为看了《金枝》,所以才开始从事人类学的调研。《金枝》里面就是也写了全世界各地的各种的宗教的信仰,很多很多的细节,你看了之后,你会对人类的文化的丰富性多样性产生一种全新的理解。

如果是片子的话,我觉得《舌尖上的中国》其实是非常有代表的有人类学视角的一个片子。《舌尖上的中国》它是关注是什么人在做这个事情,比如说做一块臭豆腐,她的外婆是如何教给她的妈妈,她的妈妈是如何教给了她,她为什么今天还在做这个事情,她是如何习得的,然后她的精神状态是什么样子的,她跟这个豆腐之间的关系什么样的,她的生活是如何被做豆腐的这个节奏所影响了的。我觉得这就是一个非常好的一个视角,就是它是透过食物去关注人,关注不同的人。

阿夏桑:嗯好的,谢谢芳芳老师,那我们这期的节目就就到这里。

郁弘芳:谢谢阿夏桑。

阿夏桑:希望下一次还可以给一块儿喝下午茶。好,谢谢大家。

策划/主播: 阿夏桑

嘉宾:郁弘芳

剪辑:阿夏桑 YY

排版:晶晶

头图设计: 宛乔