人类学家的下午茶 15 | 贺霆:“借尸还魂”的法国西学中医

《人类学家的下午茶》是由“汀塘村口述文化志”项目与“码字工人联盟”合作的特别节目,是一个由科普作者阿夏桑和独立人类学田野工作者郁弘芳共同主持的泛人类学主题播客,每月更新一次。我们也会邀请来自不同领域的学者和嘉宾来参与我们的讨论,欢迎大家在喜马拉雅和其他泛用性客户端(如小宇宙、Pocket Casts)搜索 “人类学家的下午茶” 订阅收听。

近期,《人类学家学的下午茶》邀请了旅法人类学家贺霆老师。贺霆老师是中国人类学界的一位老顽童,他以犀利的言辞指出了当下人类学界存在的“大厦歪了”的问题。他认为中国人类学的本体性问题没有解决。我们缺少走出去“观看”和“叙事”西方主流社会的勇气与行动。他希望我们能重拾“帝国之眼”,拥有真正的学术共同体。

我们与贺霆老师进行了2个小时的对谈,将分为上下两集为听众朋友呈现。在下集中,我们着重对他在法国做了十年的“西学中医”田野工作进行了深入探讨。

在贺霆老师看来,西学中医是西方人对西方传统的活力论医学的一种“借尸还魂”。他发现在西方主流社会的“主文化弧”下还有一个“副文化弧”,即“西方中国印象”,在副文化弧影响下的中医,越是与西方习惯事物不同的地方越是得到奖励,越是相同的反而被取消。他认为这种“相似受罚,相异得奖”的现象,对在西方的“中国事物”有普遍性。

嘉宾介绍:贺霆

法国社会科学高等研究院(EHESS)人类学博士

原厦门大学人类学西方社会研究中心主任

原云南中医学院中医西学研究所所长

郁弘芳

人类学独立田野工作者

汀塘村口述文化志项目代理人

阿夏桑

科普作家

《人类学家的下午茶》制作人

1►

十年自费去研究做“西学中医”的法国人

芳芳:我特别喜欢您这样的批评。我们拉回一点点到第一个部分,因为我对您个人做的这个田野的调研本身也是非常有兴趣的。

贺霆:这块我们就实话实说了:好多的意义是我今天才想起来的。当时就是两眼一抹黑,首先外部压力,你不做个论文,你就得回国,咬咬牙做论文,用法文写论文很痛苦的一件事情。第二个方面的话,我自己不是人类学出身,要赶快去恶补,知道这个人类学大概怎么回事情后,然后就去观察、访谈啊。反正这十年磨一剑,非常困难的事情。

但是呢,我这个人好玩的地方是不按常理出牌。所以说你看,我本来就是研究西方人怎么做中医的。但是呢,突然发现有有一个群体,很奇怪,他们跟中国移民做的中医不一样,跟用科学方法解读中医的西方针灸不一样,跟跑到中国去学中医的西方人也不一样。这些不会中文也没有见过中医的西方人,他们竟然通过阅读自己同胞翻译的中医经典,发明出一套东西,我自己调查清楚的有23派。

图:第11届杏林寻宝“洋中医”来献技

当时我是自己去赚钱,然后用这些钱去做田野,这个规模肯定不会很大,但是时间长就行。因为你反正要写论文,你也不可能一下子写好,于是做了十年,天天约了时间去看他们怎么做,就盯住这个群体了。这就是我刚刚说的,我幸运啊,像蜜蜂掉进了个蜜罐子里,法国是西学中医发展得最厉害的地方。

所以我就找到几个调查点,盯着去看。其实一开始没有想那么多,我就知道应该用自己的眼光去发现对自己来说是奇怪的事情。那这个被我抓住了,我很幸运。就是说我到今天还对这个人类学理论两眼一抹黑。但是我对这个最最关键的这个人类学的本质,我倒是一下子就明白了:就是用自己的眼光去发现对我来说是古怪的一些东西。然后要跟对方工作、生活在一起,体验到他的环境,最后把自己原来认为古怪的东西合理化。

这么简单的东西,我就搞不懂讲人类学的著作竟然能写到多少百页,不就一句话的事情吗?其它都是自己去琢磨。你只要把这个东西抓准了,你怎么都是人类学研究了:你就不会变成一个旅游的东西,你不会变成个摇椅上的东西。这两句话很简单,我明白后,什么理论都没有学,就是跑去看他们怎么看病,对不对?当时我就发现有一件事情对我最震撼。

2►

研究发现:相似受罚、相异受奖

贺霆:我在国内时,虽然我不做中医,但是我在医院里边,所以中医科我是知道的。另外我父母也是医生,我从小就在医院里长大的。那针灸科里有一件东西少不了,叫电针仪,打了针以后,他就会给你连上一个。每个病人都会连,而且留针时间也是它控制的,到了时间它会叫,放一段音乐——以前放革命音乐,后来放一段通俗音乐。这件东西对我来说已经是针灸的一个部分了。

但是法国人他从来不用的。你说他不知道吗?有啊,他就放在柜子里,但他从来不拿出来的。我就觉得这件事情对我很奇怪啊。我就抓住这个问题做调查。你们到底用还是不用啊,在什么情况下用?发问卷,然后肯定他们是不用。他们也知道电针仪,但他不用。

我把各个原因都分析了,为什么中国人用得这么好而你们不用呢?到最后我就发现是一个文化上的原因。文化原因是什么呢?就是因为这个电针仪不管是外观还是原理,还是使用方式等等,都是跟所谓的科学技术、现代的工业化社会的器具--像无线电啊、半导体啊,或者像是西医里面的心电图仪等等--太相近了。也就是说它跟这个西方的工业产品,特别是西医里头的用具太相似了。所以它就在一个中医的语境里头被排斥掉了。

但这件事情在中国正相反:凡是跟现代性、工业化、科学化、西医接近的东西,有这个有标签的,就大量地应用在中医里头,提高它的声誉。而背后的所谓便利,或者说是疗效如果有的的话,可以忽略不计,所以电针仪不是一个医疗功用性的东西,基本上是文化规则的一个产物。

就从这一点开始,我就觉得,因为电针仪跟西方人自己熟悉的工业化产品、跟西医用品相似了,而相似会受罚,所以在法国社会的中医环境里头,电针仪的观念和行为就会被罚,也就是说被抑制。那相异的行为呢?它会不会正相反?会受奖吗?跟自己社会里头司空见惯东西相反的,如果它差别大的话,会不会保留下来呢?果然如此。

比如他们发明了一个故事:说中国的中医医生,他要预防为主啊,因为你这个村子里头有人生病,他拿不到钱了。要是大家不生病,才付他钱--这个故事在西方的传播率不得了。即使在中国有这么一个“治未病”的理想,但是我们从来没实行过这个制度,特别是我们没有这么一个故事在社会里面传播。但在法国、在西方,你去采访普通大众,往往他第一句话就是:“你们中医好。你们这个中医医生,我生了病不拿钱,不生病他才拿钱呢。”

所以这件事情不是跟他们所熟悉的医生制度是相反的嘛?跟我们熟悉的也是相反的。我们的中医生哪有这样看病的?你不生病我才拿你钱,你生了病以后,我就拿不到你钱了?没有这样的医生的。作为医生,就是来医病的吧,对吧?所以跟这个常识相反的事情,它就会留下来。

那我在想了,这件事情是对中医特有的呢,还是整个西方都有的一个文化规则呢?然后我经过调查后发现,在西方所有的跟中国标签相关的事物,不管是展览也好,表演也好,还是卖的东西也好,或者日常用具也好,还是日常语言,凡是有关于中国的事物,都符合这样的一个文化规则,就是和他们自己的西方生活,特别是现代生活里面的事物相似的东西,他们就会把它消除掉——不一定是中医,只要和中国有关;而如果它是相差别大的话,它就会被保留住。

所以说最后中医或者中国,跟这个事实上的中国和中医到底有没有联系,已经不重要了。重要的是他们觉得跟自己的日常生活差别大不大。这个是我的一个所谓的人类学发现。

图:贺霆与法国西学中医

-扩展阅读-

节选自贺霆:《跨文化的中医——对法国社会的一次人类学研究尝试》

3►

法国西学中医:

法国副文化弧“中国印象”的产物

贺霆:而且我通过很多的资料、图像、文字来证明,它是普遍存在的。后来在我的这个结论里,我用了一个人类学上一个很古老的理论叫做“文化弧”,或者“文化弓”:像彩虹一样的一个弧。它说这个世界上所有的民族——只要是人啊,不管你什么社会——观念行为的可能性都是一样的,只不过是它上面有文化规则来遮蔽,有一些它是来加强的,有一些它是来减弱的,到最后就形成了这个不同的丰富多彩的人类社会,各种不同的人类社会。

为什么我对这个理论特别感兴趣?可能因为它跟医学的基因理论相似:所有细胞的基因,都是一样的,每个人都是一样的。但是呢,上面的这个遮蔽,它不一样。为什么有的细胞变成鼻子,有的细胞变成嘴呢?就是因为它上面有蛋白质在遮蔽。就说有一些这个基因呢,它让它显示,有一些基因呢,它不让它显示。到最后,它就会造成不同的蛋白来填充我们这个一张脸,你就会像爸爸还是像妈妈、你就会鼻子是鼻子,嘴是嘴,互不混淆。

我的创新是说:一个社会它整体上确实是受主文化弧的规则规范,所以这个社会有它自己的一个社会模式:人的交往啊,和他的互相之间的关系等等,它就会有一个特定的关系、特定的形态。但是,同样一个社会的成员,他们对某一类特定的事物,又会在主文化弓之外分出一种副文化弓。也就是说这种文化规则可能跟主文化弧上面那个主文化规则不一样。

具体到西方人对中国事物的观念、行为,在这个中国语境里面,西方居民相关的行为或者观念,它就不受这个主文化弧的控制、规训了。它是受到一个副文化弧控制,我给他取了个名字,叫做西方中国印象。而这个西方中国印象对居民行为观念的奖惩(或者说规范)规则跟这个主文化弓正相反。

也就是刚才所说的,那些跟西方人熟悉的事物相像的、相近的、相似的东西呢,它会受到这个副文化弓规则的排斥。而相远、不同的就会留下来。而在中国,规训居民有关中医行为、观念的规则不是反向的,而是一致的,至少在我们近代以后,它是一致的:即符合现代生活的行为会被鼓励。所以我作为一个新中国青年--当时到法国时还是个青年,对我眼里看到的这个西方人对中医,或者对中国的这些有关的行为和观念,会感到很吃惊。因此是我的一个很好的人类学研究对象。

4►

论文的前1/3,

把我的中国眼睛借给法国评委

贺霆:我做了这个研究以后,最理想的情况应该是回到中国来把它呈现给中国的人类学界,对吧?因为我们要有一个学术共同体,其实到现在还没有。理想的情况下,应该是我回到我的本民族的文化里来,去显示这个异文化的一些古怪的事物,对吧?

但是我当时必须在法国做这件事情。我当时的论文呢,前面1/3没有讲我在法国看的东西,我是讲我从我出生起一直到法国之前,对我来说,中国是怎么回事情、我眼里的中国;所以我在讲我自己。这件事情在所有的人类学著里面都没有,因为什么呢?因为每一个人类学家都是回到自己的文化圈里去讲述一个古怪的行为。所以自己这个文化背景就没有必要再讲,大家都是心照不宣的。都是往一个大家都觉得正常的背景上,把古怪的东西投射上来。

但是问题是,我的那些评委,他们都是法国人。所以你跟他讲西学中医倒是可以的,因为中医对他们来讲本来就古怪,但是问题是他们认为中医“应该古怪”,所以自己同胞有关中医的古怪行为、观念就不古怪了。这句话很重要。也就是说,他们自己也是西方人,他们也受到“西方中国印象”的规训。所以中医古怪这件事情对他来说是很正常的,不古怪才不正常。

所以在这种情况下,我必须把我的眼睛借给他们。不然的话,他们根本不会对这件事发生兴趣嘛。他们的同胞的行为那不是很正常、应该这样的吗?中医应该跟西医不一样嘛,有什么好研究的?是不是?所以我就跟他们讲:对于一个中国青年来说,中医不断地向科学或者向西医靠近,这是一件很正常的事情。如果它刻意地远离工业或者西医的话,这是一件很古怪的事情。特别是你们的这些同胞,他们不是中国人,他们也从来没见过中国人,却主动地通过文化规则规训,把自己变成比中国人更“中国“。

他们在“主文化弓”一个规训下,是正常的法国人。但是一旦进入中国语境、中医语境,比如他们在看病、在讲座、在写书的时候,那这个时候,他们的行为和观念就受到这个副文化弓、副文化弧的这个影响,就变成一个“过中国化”的人。比中国人还要中国。

所以,我在论文开始就讲,你们必须要知道一个中国青年所经历的中国、他眼中“正常”的中医,然后用他的眼睛去看他这次在法国所发现的这些东西,你们才会觉得这件事情古怪、有必要把它合理化,我们才能完成这次人类学论文答辩。

因此我一上场就跟他们讲,我说今天这个答辩呢有点怪,为什么呢?一般我们都是在一个学术共同体内讨论一件遥远的事情。比如说我的一个法国女同学是研究延安窑洞的,那大家在讲这个延安窑洞的时候没必要再把自己在巴黎的家作为一个对照背景吧?因为大家都知道一个所谓的“正常“居民他是怎么样生活的、他居住在什么地方。

但是今天的不一样,我们今天讨论的不是一个亚文化圈,不是你们社会的一类很稀奇古怪的人,比如说什么学佛的呀、学瑜伽的呀、什么贫民窟的居民呀。我们今天要谈的呢,不是古怪的中医,而是做中医的人怎么在“西方中国印象”规则影响下所出现的一些古怪的行为。

从这个意义上讲,你们这些评委老师们,你们作为西方人的话,你们也或多或少也受这个西方中国印象这个规则的影响,哪怕你们是人类学家。所以如果不客气的讲,你们是我论文的评委,但是同时也是我论文的研究对象。所以我必须要把我自己的对中国、对中医的见解、感想,或者说标准,在论文前面1/3跟你们讲清楚。然后呢,希望你们用这样的一个眼光,去看后2/3的内容。不然的话我没办法答辩。

你想想看,我会有什么好果子吃吗?不可能的嘛。特别是评委主席--原来都是朋友了,他是个研究藏医的一个医生——哎呀,他这个火力强啊,把我批得体无完肤啊!但是很明显,他不是按照我刚才建议的这个路子,他是抓住一点、不顾其余。我硬着头皮硬顶他的狂轰滥炸。

然后他们到后面去讨论了,最后竟然出来个好分数:“Très honorable”。我想可能是我的那个贵人、伯乐--因为我也请他当评委,可能整个评委会里面就他一个人看得懂我这篇歪门邪道论文——是他力挽狂澜,因为大部分评委都说我坏嘛。他也没说我好,但是估计他在后面做了一些工作,所以才得了个好分数。

图:贺霆取得的(EHESS)博士证书

5►

方法论:研究主流社会

就要研究西方人熟视无睹的东西

贺霆:这是我第一阶段的研究,我做完以后也没想太多,今天看到的意义,首先我做了一个西方社会研究,一个主流社会研究,为什么呢?因为我没有把这个西学中医业者这批人当做一个亚文化圈的古怪人群来研究,而是把他们的行为背后的文化规则作为西方社会普遍存在的一种副文化弧来解读的。

这下子就把这个论文升到了一个很高的高度了。不单单是做一个西方社会,而是做了一个西方主流社会。等会我们要讲,对我来说,什么叫做主流社会,这点很重要;等会我们讲方法的时候补充。研究西方社会普遍的文化规则,我觉得这个这一点是今后如果大家青年学者有志气来西方社会做田野的话,一定要抓住这一点,你不能去做那些连西方人都觉得古怪的事情,这个不好。

就是要研究西方人觉得不古怪的事物,这点很重要。刚才我讲中医是古怪的,对吧,但是我后面讲了一句话,就是因为它古怪,所以在西方人面前就是正常的。因为西方人觉得它应该古怪。这点很重要啊。所以,我这篇论文今天想起来它这个出彩的地方,第一就是它不研究亚文化圈,而是研究西方主流文化,这一点很重要。

第二个呢,就是把整个论文的书写方法,变成我讨论你们,而不是我们讨论他们,这点也很重要。就是说,竟然在西方人的西方的人类学界,讲了一个包括他们自己在内的人类学研究,我觉得这可能是这篇论文独一无二的地方。

6►

西学中医:借尸还魂的后现代之愁

芳芳:贺老师,我跟您探讨一个问题。这群您研究的法国人,他们自学中医,然后就翻阅一些经典,就看一些汉学家的翻译什么的,然后自成一派,这个东西,我觉得非常有意思。因为我感觉他们其实是在某种程度上把中医当做一门科学,所以他们觉得这个东西,他们可以自己推导的,甚至他们有一个观点是说,中国现在的中医已经不是那个真正古典意义上的中医了。他们认为他们身上有那种传承中医的使命感。

贺霆:问题就在这。但是这里要提醒一下,他们这个使命感,并不是来传播中医的,而是来恢复到自己的传统文化,包括自己的西方传统医学的。所以,我经常外面讲两句话——可能国内中医界的朋友觉得很难听、逆耳——叫“借酒浇愁”、“借尸还魂”。

他们学中医根本不是什么“中国文化复兴”,什么“中医走向世界”的一个结果——特指我研究的这批人,其他人我不管;而是他们借包括中医在内的中国文化,来浇他们自己的“后现代之愁”。什么是后现代?就是对现代性的一个焦虑。

现代化到一定的程度以后产生的一些弊端,后现代的居民就一直对现代性有焦虑。而对非西方、前现代的文化的憧憬,就给了他们一个乌托邦,给了他们一个想象。就像喝酒嘛啊,喝酒是浇愁的,它能不能解决他的实际问题?不一定啊。借个酒啊,浇浇愁而已。但是酒确实能浇愁啊,都忘掉了,他们是去想象一个理想国。

图:不同历史阶段的医学哲学观

还有一句话,叫“借尸还魂”。他借的是中医这个“尸“,还的是什么呢?还的就是自己的传统文化之魂。因为他们的传统文化在现代工业浪潮下、社会转型后,已经荡然无存了。他们自己的这些传统医学也处于非常边缘化的地位。而这个中医呢,它是块“活化石”,它从前现代一直到后现代还这么活着。这时对他们来讲,这个有余温的尸体有用,把它拿过来以后就能在这个尸体身上“还魂”:他们虽然在做中医,但其实他们要还的这个真正的魂呢,就是西方医学的“活力论学派”。

我们知道现代医学是从机械论的医学发展起来,活力论就被他们扔掉了。除了一个小尾巴,一个“阑尾“,就是“顺势疗法”。目前西方医学里还有顺势疗法,但是它是被所谓正统医生唾弃的一种怪疗法。但是中医来了,它是在西方社会之外的,而且符合西方对中国的想象。

所以尽管它也古怪、不符合正统的医学,但是它是从中国来的,他们就能够接受。所以西方人接受中医比本地活力疗法的顺势疗法更容易,因为它是从中国来的,中国来的再怪都不要紧,而且唯其怪,我才能接受他,我才能认可他是中国的。它不怪的话也许就不是中医了。这就是文化规则,对中医在西方传播的一个很有利的一件事情。

扩展阅读

节选自《跨文化的中医》

7►

中国对“西学中医”又爱又恨的背后

芳芳:所以这群人身上,我倒是看到了很强的主体性是吗?他们虽然在学中医,但是他们其实很清楚自己根本要的是什么。

贺霆:对。这个也让我们中国的中医生又爱又恨。爱呢,他可以拿来做招牌,你看我们中医多好,西医、西方人都爱了。现在在中国讲中医的话,那就是大逆不道,你不管讲他好,还是讲的不好,反正这个讨论的语境就不正常。所以呢,我也不趟这盘浑水。但是,我至少打个擦边球。

大家对这个国外中医的发展的认识还是有误区,都是听主流媒体的宣传,动不动就是查尔斯王子啊,又是摩纳哥公主这些花边新闻,那其实真正的情况,没有主流媒体讲得这么好。而且呢,也不是移民的中国中医作为主流啊,都是本地的中医,是本地的本土化的中医是主流。

而这个本土化中医里面最出格的呢,就是这一批西学中医。本土化中医面还有一批是到中国来学过的,老老实实的、原汁原味的,做得很好啊。但这些人对我来说人类学意义很少。我认为人类学意义大的就在于西学中医这批人。

我觉得中国的中医界为什么对他恨呢?爱刚才讲了,就是可以拿来宣传自己中医走向世界,其实是表错情了。第二呢,为什么他们觉得可恨?因为你怎么不经过我,我老子、你儿子,你造反、逆子啊,你这个什么,简直就是个异端嘛。我都没这么做,你都这么做了,而且你还说自己才是正统的啊,我从来没见过。

不错,他们做这个东西确实在历史上也没见过。包括五行中医,我们还认为它一定是中国的。华思礼教授(J.R.Worsley)的确说过他是从一个中国老先生那里学的,但是这件事情是无头案。你仔细一看就知道,它完全就是个心理分析,但是穿了一件五行的外衣。

华思礼的学生诺娜·弗兰格林(1936年生)

撰写的书籍,翻译到中国

但是很好啊,就是因为穿了五行的外衣,他容易做分析。不然的话,你做心理分析,别人就有个抵触感嘛:我干嘛要给你分析啊,我就害怕把自己的心里东西告诉你。但是我给你做五行针灸,你必须告诉我,因为我要判行啊。所以呢,他就把自己的这个内心交出来了,面具摘掉了。那面具摘掉做完心理分析以后,你舒畅了,你原来的病就没有了。

所以这个非常好的,而且它还属于“大医医国”。这个五行针灸,我觉得它已经不仅是医了,它就是个社会治理的一个很好的方式。你想要是现在大家都能像五行针灸这样的把面具都摘下,那人际关系、社会环境能得到多大的治理啊,对吧?那现在不就是尔虞我诈吗?那大家都相信这个五行针灸的话,那是不得了的事情。

所以说这个五行针灸是一件非常好的事情,只不过是目前的对它的这个解读,我觉得是偏离了,它完全就是Worsley自己发明的,但是他把这个五行和心理分析很完美的结合起来,一结合以后,就变成非常好的一个工具来做心理分析,不但能解决个人的心身疾病,同时能够完成社会治理,我觉得是一件不得了的事情。

华思礼教授(J.R.Worsley,1923-2003)

只不过我这样一讲的话,那些做五行针灸的人肯定会不高兴。但是我们作为人类学家,我们关注的东西跟他们不一样,无所谓。所以说能够讨论的东西才是好东西,要是什么东西不能讨论,那就是个宗教,对吧?就不是个学问了。大家都能讲自己的见解,讨论结果才会更接近真实啊,否则的话,那就是一言堂。

你看这件事情,为什么说我刚才讲了一个又爱又恨,爱当然爱得不对,恨更恨得不对。你不要以为西学中医是国内中医的儿子、孙子。不是的,他们自成一派。就好像这个五行针灸,我们都是一厢情愿的相信它是中国的。我是不信它在中国失传了,然后是外国人把它传下来的。当然这个很好,听起来增加我们的民族自信心。但是,我们的民族自信心有这么虚弱吗?

真正的民族自信心在什么地方?如果我们真的对中医有信心的话,外国人特别是西方人根据这些原理能够发明出来的新的中医的诊疗技术,那才是中医有世界性的一个证明。哪需要你原汁原味地传,累不累?就好像西医的生物医学,现在哪要你西方人来传?我们中国人做得甚至比你还好。这才是医学的世界性。哪一天中医也能变成这样的话。那我才觉得这个中医好。

你现在还把中医当做自己家里的一个宝贝,我传的才是真的,你们学的都是假的,你们自己创的都是假的。这算什么好东西啊,这哪来的世界性啊,只有你说了算。真正的世界性就是谁都能做,谁都能创。原理是普适性原理,我这个阴阴阳五行走到哪里都行。你只要不离这个本,你变戏法变得越多,我心里越高兴。

不然就狭隘了嘛,对不对?只有你自己传出去的才是,才是中医走向世界?别人学了、别人创了、别人做得比你更好,你心里不是应该更高兴吗?你的自信心到哪里去了?这才叫自信心啊,否则的话,你那叫什么自信心啊,那自信心的反面嘛,不就是个蓬间雀,拿了块腐肉,就是怕大鹏来给你叼了去。这叫自信心啊?我想想就要笑。这是题外话。

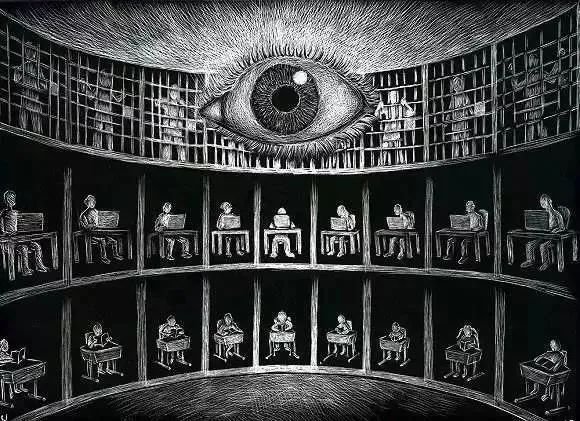

配图:凝视与权力

8►

观看与权力

芳芳:我听听贺老师讲话就是很刺激,就像您谈论人类学一样,两边都不讨好。

贺霆:对对对,就像我的人类学西方社会研究,西方也不讨好,中国也不讨好,就是那个另类的破草棚子。

芳芳:贺老师中间讲一个问题的时候,我其实有想到一个关于观看和权力的问题。我们为什么不敢去看西方主流社会,不敢去直接正面研究它,就是你会有一个权力的不对等。我们为什么会更愿意去研究少数民族,就是因为觉得好像你有一个文化的优越感,对吗?、

我记得之前阿夏跟我探讨过女性主义的话题,她给我举个一个案例。就是说,我们走在路上,然后阿夏一位是个年轻漂亮的姑娘,然后就会有男性凝视她,然后呢,她就会凝视回去。她就跟我说,你只要凝视回去,那个男生就不敢以一种居高临下的状态来凝视你了。这样的男生,他会迅速地躲开他的眼光。所以我觉得这些东西都是互通的,就是看和权利是捆绑在一起的。我们什么时候才能拥有一个自由的观看的这个状态和心态,我觉得阿夏也可以讲一下,你今天听了贺老师的这么多的分享,因为你是第一次听。

阿夏:首先我觉得非常非常精彩啊,就像芳芳说的非常的刺激。其次呢,贺老师很敢说,然后他也是一个,我不能说是性情中人吧,就是他是一个很坚持自己的这种。

贺霆:是是是,我就是个性情中人,你这个表扬我太受用了。我经常这么讲,就是性情中人。

阿夏:贺老师的这种开放的心态,我觉得首先不管是一作为学者也好,还是作为一个普通人来说,都是非常可贵的,因为这种开放的心态就让你走出去到法国,然后又从西医转到人类学,我觉得就是会给你带来很多你意想不到的惊喜,然后也造就了你之后的这种研究之路。我是特别欣赏这种拥有开放心态的人,因为很多人可能学问做得很好,然后他身居高位,然后他可能就越来越封闭,这样其实他就听不到外边的意见了。所以我觉得,开放的心态不管作为学者还是作为普通的人,都是非常重要的一个品质吧。

其次就是芳芳刚提到观看跟权力的这样的关系,其实我觉得所有的关系本质上都是权力关系。不管是亲密关系,还是国家跟国家之间的关系--这就更不用说了,就它本质来说就是一种权力的压制。那谁的权力更大,他的经济发展的更好,他的文化发展的更好,他肯定是有优越感的。那我们作为研究者,作为外部的研究的视角,你在进入到一个少数民族地区的时候,你真的能够100%确保你完全没有这种优越感?我觉得即使再优秀、再有名的人类学家,他可能也不敢这样说,因为文化是被塑造的。他这个视角,先天会带着一些他可能自己都意识不到的这些优越感。

所以就是刚刚说到那个,我们为什么不敢去西方做田野调查,为什么不敢去西方做人类学?今天听到贺老师的这个研究的经历,我觉得我自己是眼界大开。为什么我们一说到人类学,就像我们在做人类学播客。人类学下午茶第一期的节目的时候,我也去阐述过田野调查的这个事情,我们在说到田野调查的时候,我们就仿佛想象人类学家就是赤脚走在那个泥地里,然后就是身边就是少数民族或者是这种原始居民,但实际上人类学到发展到今天,它其实有拥有非常多的多样性,不管是在物理空间还是时间维度上的,比方说现在的数字的人类学的调查也是非常兴盛,然后包括就是在我们去选择研究对象的时候,可能也就是不一定就是去像以前一样关注边缘的人群,可能精英的人群也会成为被研究的对象,比方说有人做上海精英女性的婚恋的问题。

回到刚才这个话题:为什么第三世界学者们不去研究第一梯队经济发达国家的社会,我觉得本质就是一个不敢,或者说就是因为他们的限制性思维,导致了他们就压根从来没想到过我竟然还可以去研究西方社会。因为从来都是西方社会学者来研究我们或去研究东亚、南美洲等等,怎么竟然我可以去以一个外部的视角去研究西方社会?那今天听到这些,我真的是觉得大开眼界。

因为我觉得自己也是一个所谓的还比较有开放心态的人,但在听到这个之前我都没想到过竟然还可以这样操作,包括贺老师他本身的经历也是。所以我开始策划播客时还跟芳芳争执了一下,就是我初看贺老师简历的时候,以为他是从先从西医转中医,再去研究在法国的中医;但实际上他是直接是去研究了法国的中医,就是直接转到人类学这样的一个跨度。我真的觉得特别特别精彩。这不仅是一种视角的转换,也是一种对权力体系的一种无视吧。

贺老师刚刚说在学校时候的报销,这也是我向来非常头疼的一件事情,因为我在体制内待了六年,我手上会过很多的账,比方说有的时候一笔100万的账,我大概要找八个领导签字,到最后我发现一个账号填错,就要重头再来。这种事情就是发生了很多次,我真的很崩溃,因为做这个事情的时候,我真的就是做不好。然后更不要说你经常要去--我们有一个词--“逮领导”,因为领导不是一直在办公室等着你去签字的,你就要去钻空子去“逮领导”:我觉得真的就是在“逮”。

包括贺老师在内,他在法国也好,在国内也好,他在这个学术圈或者在行政体系内,他其实呈现出来的就是一种对权力的无视。我那天还跟别人说,我是没有权力等级观念的。因为我不管是在以前在体制内,还是说现在做市场,就是在一个自自由市场的经济里,对方是再大的总,再大的领导,我在我看来他就是一个人,如果他有值得我敬重的地方,我一定是得体得去对待他,我可以给他端茶倒水,但是这个端茶倒水不是因为他是某一个总,某一个院士,某一个领导,而是我觉得在这样的场合里,我作为一个小辈,我作为一个低年资的人,我是有这样的理由去让我的客户,让我的客人感到舒适吧。

然后包括贺老师说的他在学术圈的这些,我真的觉得特别特别有意思。就是因为他身上,他首先是个性情中人,然后他几乎没有这种权力等级的观念,然后加上他是一个开放心态的人,他才能够就是在做人类学的研究的时候,能够有没有任何限制的视角,然后开始他在法国的研究。所以我觉得这不管是就我们的听众是学者、还是做其它普通工作的人,这都是非常值得我们学习的。我的想法大概是这样。

贺霆:谢谢,谢谢,你的评价很高,但其实讲穿了我也不是什么对权力的无视。这叫做无知者无畏,就是初生牛犊不怕虎。像我哥哥说的:我弟弟不管什么豪车开过来,他看都不看一眼。然后他加一句:因为他不懂啥是豪车、啥不是豪车。

9►

在游泳中学会游泳

芳芳:所以我觉得贺老师让我想到以前一个童话《皇帝的新衣》:他像里面说真话的小童,能直面他所看到的东西,然后直接输出,没有恐惧。我觉得现代人身上有很多的焦虑和恐惧,但是我觉得您身上有一个很重要的品质,就是没有恐惧。

贺霆:这是。所以说这点也是我最失望或者是绝望的吧。我想,连我都看见的事情,我们国家人类学界里学者比我聪明、比我厉害不晓得多少倍,但是怎么就没有一个人讲这件事情呢?他们可以讲得比我更透彻。所以说呢,我觉得很绝望:并不是只有我看见了,是大家都看见了,但是就我一个人在那里讲,这件事情很可怕的。

我们刚才讲为什么不敢去做西方社会田野,非洲人也不敢啊;我想我们中国人跟非洲人不一样,非洲人不敢很正常,他们从来就没有个天朝;我们中国人就不应该啊,你看我们什么时候开始不敢的呢?我们以前是很敢的。不但是敢啊,我们不屑,你没有发现吗?

对我们来说,我们周边国家始终是弱小、野蛮民族,对不对?除了清朝、元朝,是被打败后建的。但是不管怎样,我们有“中原”这个自信心,对吧?其他的都是来进贡的,给你点好处,就这样了。然后一直到西方人来了,开始也是这样的,对不对?也是称他们西夷、红毛。

我们面对西方人时的自信心一开始是不得了的,但是问题在于,这个自信心是建立在无知之上的。就像我一样的,我对这个人类学就这么冲进去的,初生牛犊不怕虎。那个时候的中国民众对洋人,他就觉得是个蛮夷嘛,我还不屑了解你。那个时候是很有“自信心“的,加引号的,非常有自信心,而且还有仇恨。

后来发现西洋人跟周边的越南人、朝鲜人、蒙古人不一样,坚船利炮把我们打得满地找牙。但是,我们又不像日本:日本人也被打得满地找牙,黑船事件(くろふねらいこう)后一下子它就对西方五体投地了,要脱亚入欧了,我们后面的文化沉淀哪是日本人能比的。

所以,我们自近代跟西方人接触以后,就始终处于这个既卑又亢的两个状态,这个亢本来就有的,但是加了个卑。我们没打得过人家,而且是一败涂地,一直到最后自己现代化,也完全是就是西化嘛。所以我觉得我们今天就要把这个自信心遗产继承下来,到日本去做田野调查,到西方去做田野调查,去做西方的主流社会。

实话实说,到西方做田野过程中有些困难是只可意会不可言传的。但因为做播客嘛,我不得不言传。但有好多困难,你们去了才能感受到。我们就举个最简单的例子吧,我们到少数民族地区去,和当地人一起吃饭喝酒,开始我们当然不知道他们的习俗。但是别人也不会鄙视我们,我们也不会自卑,还会觉得好玩。

当然,我们是人类学家,不会像大城市来的游客说:“哎,你这个野蛮啊,你这个不卫生啊。”我们都会很主动地跟他们一起喝酒。我记得你们中大的人类学老师,每次吃饭都会吹牛自己跟少数民族喝酒喝得多好,作为美谈:“我能跟他们喝酒。”因为你不跟他们喝酒,就做不了这个田野访谈。

虽然你不会喝他们的酒,不会吃他们饭,甚至会觉得不舒服,但是回来以后就变成一个值得骄傲美谈。但是你到西方去的话,我就举个例子啊,你跟他们一起吃饭喝酒,对不起啊,你不会品酒、不会挑酒,你不会用刀叉或者用得不顺溜,这时候你的感觉跟去少数民族地区不会跟他们一样抓饭吃是两种感觉。

这时候你还能不能保持住原来我们“天朝“的这个自信心,这个很难说了,而且非常有可能两个是搅在一起的:因为自卑,越是表现得“自信”——什么都懂。这样的人见到的多了,国人在西洋人面前失态的可能性,要比在少数民族面前要大得多呢!这个很正常啊,这个也不是国人的问题,所有的民族都会面临这样的问题。

所以说,今天在国内人类学界谈做西方社会研究,大家都在政治正确,现在几乎没人说不该去做了,这样的人倒是少了。但是呢,嘴上说应该去做,但是实际上呢,大家还是会找一些借口,说是没钱呀,说是不会讲他们的话呀,然后说是其实这个人类学田野未必要到西方去做,我们在中国就能找出一些普世性的人类学的知识,代替去西方社会做。这些理由听起来都很巧妙,不过有的借口他们自己都不相信。

你说不会讲话,你的英文不晓得比西方学者的中文讲得多顺;你说你在一个村子里研究世界,当然这个理想格尔茨早就说过了。但是,你看看今天我们人类学家在国内村子里做的这些东西,有哪几篇是世界性的?所以我就觉得好多事情,我们能不能把架子放下来,实话实说。别用这些东西来骗人呐,对不对?连自己都不信的东西你说出来,你当别人是傻子吗?你不敢去,就说自己不敢去嘛,不要紧嘛。

知耻近乎勇,我就知耻。我到今天看到外国人、看到外国老婆,我还心里发怵,因为我身后的这个文化遗产,你不可能跳出去的,你就是个中国人嘛。你在街上走,你额头上就写个中国人,你就跟周围人不一样。所以说,我们在西方社会做人类学调查,你是个外人,你怎么能把你所看到的东西,用自己的自信心认为它是一个值得研究的人类学资料,这一点很重要。

我是讨得巧了,因为我是医生,又是个中国人。这个双重身份就让我在西方做中医的人面前有一个天然的优势。我实话实说,我要是研究其它的,比如说研究圣诞节民俗礼仪,那我要担心出丑的,因为我什么都不会啊,我就会很担心,那时候我的这个自信心就荡然无存了。

但是,研究西方的中医就不同了,我虽然自己不会做中医——我经常跟他们讲,我说你们做的中医比我做的好多了,但是就凭这张黄脸,他们就认我。我自己也知道,我是中国人啊,这个中医是我们老祖先的,你现在是在做我们的中医啊,所以这个东西,潜台词一直在那里。我是顺风顺水很多。这个时候很讨巧的。所以,我们一开始到西方来作田野要选择一些很讨巧的题目,把树立自信心的困难度减低。我们要正视这个困难,确实我们不敢面对西方人。

我们知道这个以后,就能找到在西方社会做田野的办法。你说你在农村里就能研究整个世界,包括西方社会的规则,一个彝族的村庄能反映全部人类文化,不错,理论上确实是这样的,因为都是人嘛,彝族人和西方人他都有人的共性啊,但你都能做出来有多难呢?格尔茨都做不出来的事情,你能做出来吗?

所以,要研究西方社会,最方便还是跑到那里去做实地调查。你走出这一步,很多问题就迎刃而解了,你始终跨不出这一步,只坐在家里想,你就永远胆怯。好多问题都是像要在游泳中学会游泳,不然的话,你永远怕水。

10►

重拾“帝国之眼”,

人类学的“帝国之眼”

芳芳:太好了。我觉得贺老师给我们的啊,这期的播客找到了一个特别好的词,叫做在游泳中学会游泳。你只有跳下水才能学会游泳,你不能老是在陆地上。

贺霆:我现在的问题是要从水里跳出来,也很难的。我有点搞不清楚我自己的定位了:到底是变成了法国人呢,还是在法国做调查的一个中国人类学家。

我在上次四川大学的讲座里讲了,去西方做田野的难点有一些是外部的,有是一些内部的,那外部的困难我就不去讲了,大家都知道,世界人类学的格局、国内学科的管理,这些都不会鼓励我们去做西方的田野。但是内心的困难更大。

首先,我们在研究西方社会、西方居民时能不能够把握住自信心,永远把我们自己作为研究者主体,把我们眼中对方“古怪“的行为当作研究对象。这点很重要。往往一旦到了西方,我们会觉得自己就是一道古怪的风景线。我们自己原来正常的行为、观念动不动就跟西方的习俗冲突,显得“古怪”。

在这种情况下,我们能不能始终保持这个“帝国之眼”,就是王铭铭说的“帝国之眼”,也就是我刚才说的我们“中原文化”的一个遗产。我们最早就是帝国之眼,甚至到后来跟西方人打仗打败了,要派个官员过去当大使,结果这个官员家里人骂他,村里人骂他,同事也骂他:你还到西方去做个大使,你把我们祖宗的脸都丢尽了...真正的“帝国之眼”。但这个帝国之眼是个愚昧的帝国之眼,对不对?

我们今天能不能重拾这个“帝国之眼”,但摒弃里面的愚昧。这点我们今天能做到的,因为我们今天对西方社会已经了解很多了,不像当时这个一开始接触的时候了,对吧?所以我们在建立自信心的时候,一方面要依靠这个文化遗产,但同时不要把那个糟粕弄进来。我们不能愚昧啊。现在是要一种理性的帝国之眼,人类学的帝国之眼。

这点如果能把握的话,就能够战胜自卑感,就能够始终地把对方作为研究对象,而不是把自己变成个古怪的要研究的对象,这点很重要。就像吃饭,那吃饭到底谁古怪,对吧?你拿刀叉就是古怪,我就始终把你这个作为古怪,而不是我不会用,变成个古怪。

这点很重要,因为这点在我们去做少数民族地区做田野时不同:我们很自信,觉得汉人习俗是正常的,你们这个是古怪的,所以我在你们中间再古怪,我也不会减弱我的自信心。而在面对西方人时,“古怪”角色的互换很危险。所以一定要像刚才说的,多来西方,多到水里去游,游到最后你就习惯了:哦,原来是这样。

其次,第二个来自内心的魔障,就是我说的追求功用,这个也是不得了的,最早人类学就是要有用,要给殖民主义当帮凶。但后来我们知道了,这很不好,包括《菊花与刀》经典著作,都是被占领军作为工具去统治日本人的。所以从这个意义来讲的话,这篇东西是一个反面教材。从人类学的学术上讲它是一个经典,但是从人类学的伦理来讲,它是一个丑恶的产品,对不起。

我们不能按照这个路子去做,要讲好奇心,用好奇心战胜功利心。因为谈功利本来是老一辈人类学家的权宜之计:你不讲人类学有用,新政权能放过你?所以当时就拼命说这个东西有用,以致今天民族学在人类学之上。为什么会有这个现象?就是因为民族学说不定还能用来摆平一些民族关系、解决一些民族矛盾呢。所以现在民族学是第一学科。社会学也能解决社会问题。你人类学能干什么啊?算了,给你留个老二吧,你在里头当个老二。所以在这种情况下,我们要恢复人类学的好奇心,而不把功利心放在第一位。只有如此,人类学西方社会研究才会真正的获得合理性,我们才会认为应该去做。

这两个内部困难的克服是很重要的,另外有些具体的技术上的困难。比如不能把整个西方社会都一口吞下去研究,但是我们可以在里头找一些文化同质--相同文化规则支配--的行为和观念,把它们筛选出来。就好像我发现的“西学中医”,西学中医业者的观念行为背后的文化规则是一致的,所以把西学中医业者当做人类学村落里的居民。

这样的话,我们就一下子就把西方世界的一部分当做个村子,我们就不会觉得无所适从:这么大一个欧洲、这么大一个西方,怎么去做?我们搞清楚西学中医业者们具有同质性的行为,我们就可以把西学中医当成一个村落,然后把各个不同学派当成村落里的家庭,再去每个“家庭“找他们的“家长“,即学派创始人或掌门人。找到家长以后,我们就能进入每一个家庭做参与性调查和深入访谈这两件事。

11►

去西方做田野的基础问题:

中国学术共同体的文化背景

贺霆:所以西方社会没什么稀奇嘛,按照这个去做就是了,最关键就是要把自己的眼光放在第一位。还有一点,我到现在还没想清楚应该怎么解决。你比如说,我们今天去做彝族的、苗族的人类学田野,这个很平常。我们其实就是把汉人或者西方人的文化规则作为正常值,做为一个背景,然后我们把看到的稀奇古怪的事情投射上去做比较,哪怕研究者是个苗族人也不要紧,他只要认可这个学术共同体的文化作为正常背景,他就可以把自己的村子写一篇论文,而且用不着讲述这个文化背景,大家都认可的。这个其实就是一个人类学的潜台词。

但是这个潜台词在我们去做西方社会田野的时候荡然无存。我们怎么样建立这么一个潜台词,“正常“的背景是什么?你说我们今天中国人的行为观念是个正常的背景,这个标准在什么地方?年龄、地区、生活经历...人人不一样,你怎么办?我现在目前能想出来的办法就是宏观化,就像今天西方社会人类学家到一个边远地区去的话,其实也是把这个“正常”文化背景宏观化的,找出一些到最后写论文时评委们都能接受的普遍文化规则,作为一个大的背景,然后把他看到的东西投射上去。

可能我们去西方作田野前第一步就要做这个,但关键是我们中国人学家将碰到的最大问题,就是我们已经西化了:我们在不但是在学问上西化,我们在生活上,我们在观念上,我们在哲学上...都西化了,那么还有没有可能去建立一个所谓的中国眼光?这个我还是有点担心的。

这还不是我提出来的,我以前在厦大的时候,有一个同学,本科,她不是人类学的,是一个外系来听课的,这个这个学生不得了,她说:“我们今天的中国人和古代中国的距离,要比我们今天和西方的距离要大得多啊。我们用什么眼光、什么背景去研究西方社会?我们都西化了。”

这点她提得特别厉害,这个我到今天还没有仔细想好。从我五六年出生一直到八五年去法国,这段时间,中国社会是怎么样通过当时的文化规则规训我的,我也不知道啊。作为一个中国人,我对这个东西是不知道的,要知道的话,它就不是个规训了,对吧?不知不觉之中,我就意识到这个是中国,那个不是中国。

那我写论文就要把它重新理一遍,就要把它表述出来给西方评委看。就是对一个中国人来讲的话--特别是对这一段时间的中国人,西方的产品,包括这个工业化呀,体制呀、政治呀,是怎么样被用来构建自己认可的“中国“,甚至未来中国?这个未来很重要,因为这个“中国”是动态的,不是静态的。

比如说它现在是什么,你将来对它的预期是什么,这一点很重要,是直接影响到你的观念行为的。所以这个“中国眼光”就是我们今后去西方做田野首先要构筑的东西,以后论文答辩、文章评价,都要根据这样的观点,或者说视角,所有田野资料的价值都要在这个上面才能体现出来。你不可能用原来西方的一套东西,你也不可能用古代中国的一套东西。所以说“中国眼光”的构筑还是比较头痛的。

芳芳:老师,我这个问题我正好可以回应您。

贺霆:那太好了。

芳芳:因为我这几年在莆田做调研,其实我的一个初衷就是去构建“中国眼光”。因为莆田它不是一个少数民族地区。它其实还是一个以汉族为主的一个文化圈,但是他又不像中国其它地方西化的这么明显。所以其实我在莆田的调研,其实是我在我自己的内心秩序去确立一个什么是传统,什么是曾经的中国的一个感觉。然后我觉得我的收获很大,是因为我觉得我摸到了那个感觉,我觉得我理解了我们一直说的“神州大地”这四个字是什么意思,“神州大地”的那个“神“是什么。所以在这个意义上,我觉得我是确立了一些文化自信的。

贺霆:个体文化自信是一回事,关键是要构建我说的学术共同体的正常标准、正常背景。就像我们看电影,我们为什么能看到不同的影像,就是后头有一个屏幕。要是没屏幕的话,你什么颜色都没有意义,所以这个屏幕很重要。我们所有的人类学资料都要在这个屏幕上面显示出它的意义来,那我们怎么样来构建一个屏幕来投射西方社会人类学资料?这件事情要比去西方社会做田野本身更重要,我觉得。

芳芳:对。这个其实是我们去西方做田野的基础。

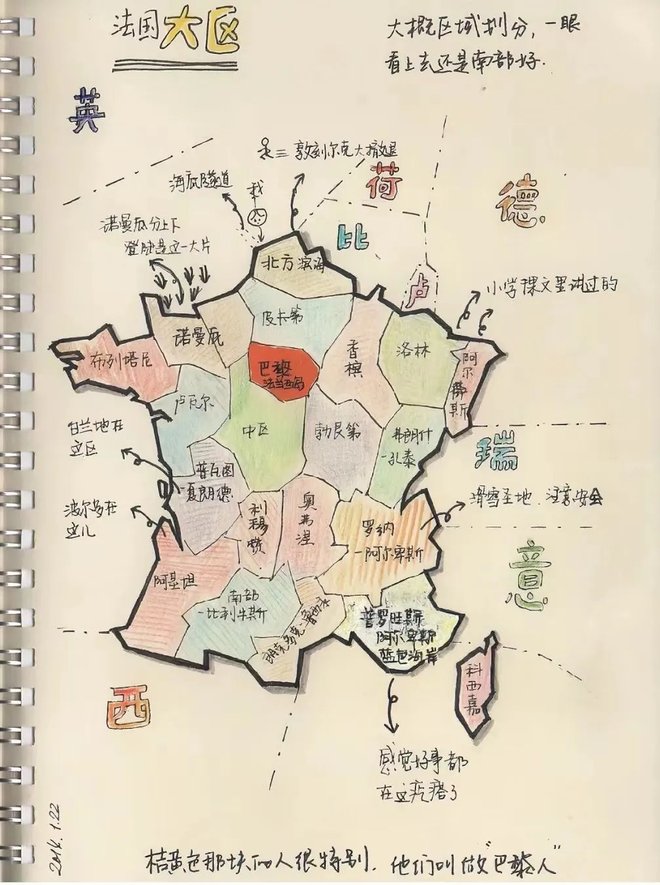

图:“深蓝”在法国的位置

12►

“深蓝”的诺曼底玫瑰园,

一起来照亮“灯下黑”

贺霆:是啊,必须首先构建“中国眼光”才能去做田野,而且它还是后来论文学术价值的体现的一个基础。要没有这个基础的话,你这个东西到哪里去评判?只能像我一样用论文的前1/3跟西方人去讲你的中国观念,然后才能跟他们谈具体的田野调查;这个很麻烦的。我的这个远大的理想就是等中国人类学界有了这个好奇心,有了这个胆量,有了这个对西方社会田野调查意义的理解以后,就有一些像您这样的一些自由独立的人类学者用“中国眼光”率先去西方作田野。因为现在体制内你没办法了,你没办法去依靠它了,大家一方面觉得它不合理啊,一方面呢,大家在里头很舒服,不可能再跳出来。

因此大家看到皇帝光着屁股也不说,所以没办法改变。我现在觉得最有希望的就像您这样的一些独立、自由的人类学家,在西方已经立足的人类学家的支持下——包括我:我可以提供吃住(哈哈哈),选择一个比较容易的题目,跑到这里跳下来试水、游泳,游泳的人多了以后就变成个游泳队,游泳队里头就可以立规矩了。

我们这个游泳队(未来学术共同体)的规矩是什么?第一我们是专门到西方这条河里去游泳的,第二在这个河里头我们必须用怎样的方式去游泳,怎样是对的、怎样是错的;这个学科就形成了。这个新大厦能让原来的世界人类学大厦变得不歪一些。好比去中央电视大楼旁边建个好看的楼,就把它的丑陋消除一点--我开玩笑的。

芳芳:谢谢贺老师,那我觉得我们在最后其实可以呼吁,跟贺老师有一些相同的旨趣的朋友,可以给我们留言。贺老师现在提出了一个想法,或许如果真的有这么一小撮人有一些同样的想法的话,也许我们可以一起研讨。

贺霆:对对对,关键就是要走出第一步,就是往水里跳,有了这个第一步,才可能有游泳队。但是他跳下来不能淹死:跳下来之前要做准备,才不会被淹死。我是很例外的幸存者。什么好事都让我都让我摊上了,所以我留下来了,我还存活了,对吧?但要是你们也这么贸然跳的话,估计“死亡率“会很高。

芳芳:所以就希望有志青年都是幸运儿们,能够跟我们联系。

贺霆:至少我现在有一个地方能托住你们,你们要是想出来的话,至少在诺曼底有这么一个大农庄,什么都有,你们来了可以作为一个滩头阵地,然后四处出击,到你们的田野去,累了、需要整休了,需要整理资料了,就回到这里来,建立一个小组,大家一起讨论。发出去、收回来,发出去、收回来,免得你们国内-西方来回跑,时间上和金钱上都受不了。我这里就是个中转站,我都已经起了个名字,上次在四川大学讲座时想起来的:叫做“深蓝”;是受中国海军口号的启发,他们舰队要走出去,要从近海走到远洋,远洋的颜色不一样,所以叫“深蓝”。

所以,我觉得中国人类学界在国内圈子里已经转得够多了,要想到去海外走走了,但是跨境、移民也没什么意思,要做就要做远洋“深蓝”。所以诺曼底“西方社会人类学研究基地”就叫深蓝。

芳芳:好的,那我们就在诺曼底的玫瑰园,深蓝,期待未来有一天能在那里相见。

贺霆:好啊。我们还没讲这个主流文化的定义。主流社会并不一定是上流社会,虽然有一定的交集,但是它不是上流社会。主流文化首先是普通民众都遵守的一些普遍的规则,这些人的行为观念就形成了主流社会。例如我研究的这个“西方中国印象”,就是主流社会的一个文化规则,我们应该研究的就是这些。而这些规则呢,西方人自己察觉不到的。

他们的言谈,他们的行为,他们的产品,凡是跟中国有关的,都不知不觉、或多或少的受到这个规则影响。但他们自己不知不觉。这一点最重要。为什么?因为他们不可能研究不知不觉的东西。而我们呢,正好相反,他们这个不知不觉,对我们来说恰好是非常古怪的一样东西。以这个为例,就能去找到一些相似的主流社会文化规则作为研究对象。这是我多年以后到了今天才想明白的,当时根本不知道,没这么先知先觉,就是幸运而已,一步步走过来的。

芳芳:是的,贺老师在一开始讲的这个“灯下黑”的问题。人类学就要看到彼此的灯下黑,通过照见对方最后照见自己。

贺霆:对啊,我们中国人类学界一直在为西方“观看”中国社会贡献力量,该去照亮西方的灯下黑了。

芳芳:其实这就跟人眼睛的原理是一样的:一般人没有内眼,他只有外眼,就是永远都是看看外面的。修行者修的是向内看的一种能力。

贺霆:对对对,你这个讲的好,我们看不到自己的脸。所以西方人就是想通过异文化来看清自己的脸,因为叫做“他者为上,反观自我”,但是我们呢?我们什么时候能看清楚自己的脸呢?我们以为这个“本土化人类学“就是在看清自己的脸,否!正相反。光用眼睛看不到你自己,除了你看镜子。所以西方人就是我们的镜子,我们要通过西方人来知道自己,就像西方人通过我们知道他们自己一样。所以这件事情其实很有意思,但是它不符合目前体制对学问的功利性要求。而这件事对人类学学科本身的平衡,以及对中国人类学界自己的人格建设,是功德无量的。不过这个话题有点大,大家也不可能都去做。

芳芳:没关系,因为尽管现在看来可能很困难,但毕竟人类学在中国的历史也很短。所以未来还有很长的路要走。今天看来的很多困难,也许再过20年,再过30年,可能就不是困难了。所以我觉得我们今天的畅想是有意义的。

贺霆:不错,就好像当时那些西方的人类学家到人家海岛上去,当时大家也不知道你干什么跑到那里去做田野:我在摇椅上就能想出来的事情,你干嘛非得跑到那里去?一样的道理,我们今天到西方社会去的困难不亚于他们当时到边远地区去。

芳芳:好的,感谢贺霆老师来参与我们本期播客的录制。我们跟听众朋友们说一声再见。

贺霆:有兴趣来西方的先跟芳芳联络,然后组织一个人类学观光团到我这儿来,远航到深蓝。

芳芳:对,诺曼底的玫瑰园见。

贺霆:好的,谢谢芳芳,谢谢阿夏桑。

芳芳:谢谢贺老师。

贺霆:好,再见。

图:法国区划(来自小红书“爱旅行的小芹菜“)

主播:郁弘芳 阿夏桑

嘉宾:贺霆

剪辑:Snow

文稿校对:芳芳、贺霆